Список разделов » Сектора и Миры

Сектор Орион - Мир Беллатрикс - Сказочный мир

| Автор: Chanda | Vilvarin, Alex "Wer Graf&, Matata, СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! |

| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ С 21 на 22 декабря - самая длинная ночь, Тёмный праздник Новогодья. Два мороза Русская сказка

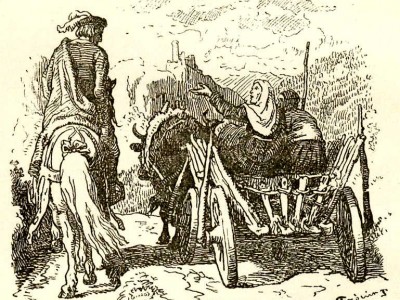

Гуляли по чистому полю два Мороза, два родных брата, с ноги на ногу поскакивали, рукой об руку поколачивали. Говорит один Мороз другому: «Братец Мороз Багровый нос! Как бы нам позабавиться, людей поморозить?» Отвечает ему другой: «Братец Мороз Синий нос! Коль людей морозить, то не по чистому нам полю гулять. Поле всё снегом занесло, все проезжие дороги замело: никто не пройдёт, не проедет. Побежим-ка лучше к чистому бору! Там хоть и меньше простору, да зато забавы будет больше. Всё нет-нет, да кто-нибудь и встретится по дороге». Сказано-сделано. Побежали два Мороза, два родных брата в чистый бор. Бегут, дорогой тешатся: с ноги на ногу попрыгивают, по елкам, по сосенкам пощелкивают. Старый ельник трещит, молодняк поскрипывает. По рыхлому ль снегу пробегут - кора ледяная; былинка ль из-под снега выглядывает - дунут, словно бисером её всю унижут. Послышали они с одной стороны колокольчик, а с другой бубенчик: с колокольчиком барин едет, с бубенчиком — мужичок. Стали Морозы судить да рядить, кому за кем бежать, кому кого морозить. Мороз — Синий нос, который был помоложе, говорит: « Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его скорей дойму: полушубок старый, заплатанный, шапка вся в дырах, на ногах, кроме лаптишек, — ничего. Он же, никак, дрова рубить едет... А уж ты, братец, как посильнее меня, за барином беги. Видишь, на нём шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи. Где уж мне с ним! Не совладаю». Мороз — Багровый нос только подсмеивается. «Молод ещё ты, - говорит, - братец! Ну, да уж быть по-твоему. Беги за мужичком, а я побегу за барином. Как сойдёмся под вечер, узнаем, кому была легка работа, кому тяжела. Прощай покамест!» - « Прощай, братец!» Свистнули, щёлкнули, побежали. Только солнышко закатилось, сошлись они опять на чистом поле. Спрашивают друг друга - как да что? «То-то, я думаю, намаялся ты, братец, с барином-то, — говорит младший брат Синий нос, — а толку, глядишь, не вышло никакого. Где его было пронять!» Старший брат Багровый нос посмеивается в ответ. «Эх, — говорит, молод ты и прост! Я его так уважил, что он час будет греться — не отогреется». – «А как же шуба-то, да шапка-то, да сапоги-то?» - «Не помогли. Забрался я к нему и в шубу, и в шапку, и в сапоги, да как зачал знобить! Он-то ёжится, он-то жмётся да кутается; думает: дай-ка я ни одним суставом не шевельнусь, авось меня тут мороз не одолеет. Ан не тут-то было! Мне-то это и с руки. Как принялся я за него — чуть живого в городе из повозки выпустил! Ну, а ты что со своим мужичком сделал?» Синий нос вздохнул тяжело. « Эх, братец, - отвечает, - плохую ты со мной шутку сшутил, что вовремя не образумил. Думал — заморожу мужика, а вышло, что он же обломал мне бока». – « Как так?» - «Да вот как. Ехал он, сам ты видел, дрова рубить. Дорогой начал было я его пронимать, только он всё не робеет — ещё ругается: такой, говорит, сякой этот мороз. Совсем даже обидно стало; принялся я его ещё пуще щипать да колоть. Только ненадолго была мне эта забава. Приехал он на место, вылез из саней, принялся за топор. Я-то думаю: тут мне сломить его. Забрался к нему под полушубок, давай его язвить. А он-то топором машет, только щепки кругом летят. Стал даже пот его прошибать. Вижу: плохо — не усидеть мне под полушубком. Под конец даже пар от него повалил. Я прочь поскорее. Думаю: как быть? А мужик всё работает да работает. Чем бы зябнуть, а ему жарко стало. Гляжу: скидает с себя полушубок. Обрадовался я. «Погоди же, — говорю, — вот я тебе покажу себя!» Полушубок весь мокрёхонек. Я в него забрался, заморозил так, что он стал лубок-лубком. Надевай-ка теперь, попробуй! Как покончил мужик своё дело да подошёл к полушубку, у меня и сердце взыграло: то-то потешусь! Посмотрел мужик и принялся меня ругать — все слова перебрал, что нет их хуже. «Ругайся, - думаю я себе, - ругайся! А меня всё не выживешь!» Так он бранью не удовольствовался — выбрал полено подлиннее да посучковатее, да как примется по полушубку бить! По полушубку бьёт, а меня всё ругает. Мне бы бежать поскорее, да уж больно я в шерсти-то завяз — выбраться не могу. А он-то колотит, он-то колотит! Насилу я ушёл. Думал, костей не соберу. До сих пор бока ноют. Закаялся я мужиков морозить». - «То-то!» |

| Автор: Chanda | Г. Х. Андерсен

Епископ Бёрглумский и его свояк

Вот мы добрались с вами до самого севера Ютландии, даже Дикое болото осталось позади. Слышите грозный гул? Это волны разбиваются о берег. Море ведь отсюда рукой подать, оно внизу за дюнами. А этот высокий песчаный холм уже давно у нас перед глазами, но мы всё никак не достигнем его гребня, увязая в зыбучем песке. Видите наверху силуэты старинных строений? Это бывший Бёрглумский монастырь, а церковь его – вон то самое высокое здание – до сих пор действует. Мы только поздно вечером дойдём до вершины холма, но ведь сейчас пора белых ночей, погода стоит такая ясная, небо такое светлое, что сверху нам откроется чудесный вид на поля и болота, на вересковые пустоши и Ольборгский фиорд, на бескрайнее чёрно-синее море. Наконец-то мы наверху! Сейчас мы минуем гумно и овин и свернём в ворота старой монастырской ограды. Смотрите, как разрослись эти столетние липы вдоль каменных стен, им здесь покойно, они никогда не знали ни ветра, ни бури, и пышная их листва прямо-таки забила собой все оконные проёмы. Теперь не спеша поднимаемся по винтовой гранитной лестнице, пройдём по длинной галерее под потемневшими от времени балками. Гулко раздаются здесь завывания ветра, и не поймёшь, то ли он гуляет за стенами, то ли тут, в самой галерее… Впервые попавшим сюда становится жутковато!.. Да к тому же и эти рассказы... Но в конце концов мало ли что болтают люди, мало ли что примстится им, когда они сами напуганы до смерти и желают вас напугать?.. Вот, к примеру, говорят, что монахи давным-давно отдавшие Богу душу, неслышно бредут мимо людей по галерее в храм, где служат обедню. Звуки молитвенных песнопений сливаются с воем ветра… Подобные истории настраивают на совершенно особый лад, мысли ваши невольно обращаются к далёкому прошлому, вы задумываетесь, да так глубоко, что словно сами переноситесь в те старинные, суровые времена. Стоило разбиться здесь кораблю о прибрежные скалы, и вмиг монастырский люд уже хозяйничал на берегу, истребляя всех, кого не истребило море. Белые пенистые волны не спеша слизывают с осклизлых камней алую кровь, струящуюся из раскроенных черепов несчастных. Выброшенное морем добро становится добычей епископа, а добра бывает немало. Волны выносят на берег бочонки с дорогим вином - всё без разбора идет в епископские погреба, и без того битком набитые бочками с пивом и с хмельным мёдом. Кухонные кладовые ломятся от колбас, окороков и битой дичи, в прудах жиреют сазаны и краснопёрые караси. Воистину нет богаче и могущественнее епископа Бёрглумского! Не счесть его земли и поместий. Но нет предела его алчности и тщеславию. Всё должно принадлежать ему, все должны преклоняться перед Олуфом Глобом! Как раз в это время в своём поместье Тю скончался свояк Олуфа Глоба, тоже богач из богачей. Но помните пословицу: «Свояк для свояка хуже лютого врага». Эту житейскую мудрость испытала на своей, как говорится, шкуре вдова усопшего. Все земли округа, кроме монастырских, принадлежали её покойному супругу, а их единственный сын-наследник уже много лет как бродил по дальним странам. Ещё мальчишкой он пристрастился к изучению чужих нравов и обычаев, по своей воле покинул отчий кров, и давно от него не было ни весточки, ни привета. Уж не нашёл ли он последний приют где-нибудь на чужой стороне? Возможно, он никогда и не вернётся на родину, чтобы возглавить хозяйство, которым теперь управляла его мать. - А управлять поместьем разве женского ума дело? — спросил как-то епископ и послал в окружной суд — тинг прошение о вызове несчастной вдовы в качестве ответчицы. Да ведь всё без толку, ибо она никогда не преступила ни один из законов, и право было на её стороне. О, епископ Олуф Бёрглумский, что у тебя на уме? О чём написал ты на чистом пергаменте, запечатал свиток большой печатью и обвязал шнурком? Что за донесение отправил ты с рыцарем, сопровождаемым оруженосцем, за тридевять земель в столицу святейшего папы? Наступила осень, задули сильные ветры, небезопасно стало плавать на море кораблям, а вскоре ударили морозы. Пришла зима. Дважды возвращалась зима на землю, прежде чем вернулись посланцы епископа. Они привезли из Рима папскую буллу, предававшей анафеме вдову, оскорбившую его преосвященство епископа Бёрглумского. «Пусть ляжет проклятие сие и на самое грешницу, и на всё ей принадлежащее! Отныне считать её отлучённой как от святой церкви, так и от всех верующих людей! Да не обратится к ней никто с добрым словом, и не протянут ей руки помощи ни чада, ни домочадцы, ни знакомые, ни чужие, да бегут от неё все, словно от чумы и проказы! Аминь!» — Не согнёшь дерево, так сломаешь! — сказал епископ, получив папскую буллу. И все отвернулись от вдовы, но она не отвернулась от Бога, почитая его своим защитником и спасителем. Лишь одна служанка, старая дева, осталась верна своей хозяйке. Они вдвоём шли за плугом, вспахивая огромные поля. И надо же было так случится, что хлеб уродился на славу, хотя земля и была предана проклятию и самим папой, и епископом. - Исчадие ада! — вскричал в гневе епископ. — Ну погоди! Я своего добьюсь! Именем его святейшества привлеку я тебя к суду! Тогда вдова решается на крайность: она запрягает в телегу двух своих последних быков, садится в неё вместе со своею верною служанкой и отправляется прочь из Дании, куда глаза глядят, в чужие земли, где всё ей чужое: и язык, и нравы, и обычаи. Она заехала далеко от родного края, туда, где тянутся грядой высокие зелёные горы, и зреет сладчайший виноград. Купцы, хотя и передвигаются обычно караванами, всё же опасливо озираются со своих тяжело гружённых возов, страшась нападения разбойничьих рыцарских банд, а две пожилые женщины на скрипучей телеге, запряжённой парой черных быков, ничтоже сумняшеся, тащатся одни-одинёшеньки по пыльной дороге, где на каждом повороте их стережёт опасность, проезжают, не ведая боязни через густые леса. Так пересекли они границу Франции. И повстречался им рыцарь в богатых доспехах, окружённый дюжиной оруженосцев. Он остановил коня и с удивлением начал разглядывать двух одиноких женщин на видавшей виды телеге. И спросил у их рыцарь, откуда они и куда держат путь. В ответ та, что помоложе, назвалась владелицей поместья Тю, что в далёкой Дании, и поведала о своих злоключениях. И тут наступил конец её невзгодам! Видно, так было угодно Богу! Чужеземный рыцарь оказался не кем иным, как её собственным сыном! Он протянул матери руки, крепко обнял её, и она на радостях зарыдала – впервые за много лет. До этого она не плакала, а только до крови кусала себе губы. Наступила осень, задули сильные ветры, небезопасно стало плавать на море кораблям. Разбиваются корабли о прибрежные рифы, и выносят крутые волны тяжёлые бочки с вином прямо в епископские подвалы. Жарится дичь на вертелах. Уютно, тепло в монастырских покоях, а на дворе трещит, лютует мороз. Вдруг разносится весть, что молодой Йенc Глоб из Тю вернулся домой вместе со своей матерью и что он Йенc Глоб вызывает епископа Бёрглумского на суд Божий и человеческий! - Поможет это им как мёртвому припарки! — ехидничает епископ. — Не трудись понапрасну, рыцарь Йенc! И снова наступила осень, снова задули сильные ветры, снова терпят бедствие корабли на море. Пришла ещё одна зима. Летают в воздухе стаи белых мух, садятся прохожим на щёки и пребольно кусают, пока не превращаются в водяные капельки. - Ну, и морозец нынче! – отдуваются люди, вернувшись со двора. Йенc Глоб стоит у очага в глубоком раздумье и даже не замечает, что его плащ задымился – огонь прожёг в нём большую дыру. - Ну, погоди епископ! Я ещё скручу тебя в бараний рог! Закон не в силах выволочь тебя из-под папского плаща, но уж я-то выволоку! Не будь я Йенc Глоб! И Йенc Глоб садится за стол и пишет письмо зятю своему Олуфу Хасе Саллигскому, в котором просит зятя ранним утром в сочельник явиться для встречи с ним в Видбергскую церковь, где епископ самолично будет служить мессу, и для этого он пожалует из Бёрглума в Тю, о чём ему, Йенcу Глобу, доподлинно известно. Луга покрылись снежной пеленой, а болота сковал прочный лед, такой прочный, что с лёгкостью выдерживает осёдланных коней со всадниками – целую кавалькаду. Это едет в Тю епископ Бёрглумский окружённый свитой каноников и слуг. Они скачут напрямик, кратчайшим путём, продираясь сквозь заросли хрустких камышей, в которых уныло свистит ветер. Трубач в лисьей шубе трубит что есть мочи в свою медную трубу! Как гулко разносятся звонкие рулады в ясном морозном воздухе! Как дробно цокают подковы по калёному льду замёрзших болот, где летом изумрудно зеленеют луга Фата-Морганы! Епископская кавалькада мчится на юг, прямо к Видбергской церкви. А ветер гудит в свой рог ещё громче трубача. Задула вьюга, подняла, закружила снег с лугов, потемнело вокруг. Скачет епископ к Божьему храму. И как ни свирепствует буря, как ни бесчинствует она, вздымая тучи снега над лугами и болотами, над скалистым фиордом и пенистым морем, неколебимо стоит на своём месте старая Видбергская церковь. Вовремя прискакал в Тю епископ, а вот Олуфу Хасе вряд ли добраться к сроку, хоть и мчится он на взмыленном коне во весь опор. Спешит он со своим отрядом на помощь к Йенсу Глобу, вызвавшему самого епископа Бёрглумского на Божий суд... Наконец-то достигли они фиорда… Скоро, скоро Видбергская церковь станет местом судилища, а алтарь превратиться в плаху. Дрожащее пламя свечей в тяжелых медных шандалах озарит кровавое действо. Буря, завывая, прочтет обвинение и приговор, а знойкий ветер разнесёт их по лугам и болотам, вплоть до самого кипящего моря... Но как переправиться через фиорд в такую непогодь? Упёрся в море отряд Олуфа Хасе вблизи Оттезунда – нет переправы! И тогда Олуф Хасе отпускает всех своих людей, дарит им коней и оружие, приказывает возвращаться домой и низко поклониться его супруге. В одиночку решает он помериться силами с ледяными бушующими волнами, а остальные пусть засвидетельствуют, что не по его вине Йенc Глоб остался без подмоги. Но верные слуги ни за что не хотят отстать от своего господина и бесстрашно кидаются вслед за ним в ледяную пучину. Десять смельчаков тонут, но сам Олуф Хасе и еще двое юношей выбираются на тот берег. До Видбергской церкви им еще идти четыре мили. Вот и полночь. Наступило Рождество. Буря стихла. Яркий свет льется из церковных окон, жёлтыми пятнами ложится на белый снег. Тишина в храме, заутреня уже отошла, чуть слышно каплет воск с подсвечников на каменный пол. Распахнулись двери, и церковь вбегает Олуф Хасе. В притворе его встречает Йенc Глоб: — Здравствуй! Мы с епископом помирились! — Ну, что ж… — говорит Олуф Хасе, — значит, ни ты, ни он не выйдете отсюда живыми. Он выхватывает меч из ножен – молнией сверкнула отточенная сталь – и, круша дерево, вонзает его в дверь, которую успел проворно захлопнуть перед ним Йенc Глоб. — Повремени, чуток, дорогой зять! Узнай сперва, каково наше примирение! Я убил епископа и перебил всю его свиту! Они теперь навеки безгласны, да и я не стану никому напоминать о той обиде, которую он нанёс моей матушке! Не от дрожащего пламени свечей озарён алтарь красными светом, а от лужи крови на каменном полу, в которой валяется епископ с раскроенным черепом. А вокруг него – трупы его каноников и слуг. Мёртвая тишина царит в Видбергской церкви в рождественскую ночь. На третий день праздника в Бёрглумском монастыре ударили в колокола. Тела убиенных в Видбергской церкви были выставлены на всеобщее обозрение. Много гробов стояло под балдахином, а вокруг них, в затянутых чёрным крепом подсвечниках, горели свечи. В парчовой ризе, с пастырским посохом в окоченевшей руке, спит вечным сном полновластный владыка округа. Курится синим дымом ладан, заунывно поют монахи. В тоскливом напеве их слышится жалоба, ненависть и проклятье. Ветер вторит их молитве и разносит её по всей стране. Он то утихает, успокаиваясь на время, то вновь начинает горестно завывать, распевая свои старые песни. Да и теперь ещё тёмными ночами всё поёт ветер о епископе Бёрглумском и его свояке. Услышав эту песнь, испуганно вздрагивает одинокий крестьянин, проезжающий по зыбкой песчаной дороге под древними монастырскими стенами. В страхе ёжится от неё и бессонный монах в толстостенной келье Бёрглума. Вот почему по временам в пустой галерее ведущей в храм раздаётся какой-то странный шелест. Дверной проём там давно заложен камнями и замурован. Но не для людей с живым воображением. Таким людям и посейчас видятся широко распахнутые врата, храм озарённый ярким дрожащим светом паникадил, блеск и богатство церковной утвари, дымы ладана, застилающие роскошное убранство престола, им явственно слышится протяжный монашеский распев - отпевают убитого епископа, который покоится в гробу, что посреди храма в парчовом облачении и с посохом в иссиня-бледной руке. На высоком челе его огнём пылает кровавая рана, ярким огнём, ибо горят в ней, не сгорая, людские грехи и дурные помыслы…

Прочь с глаз! Сгиньте и порастите травой забвения, страшные видения былых времён!

Слышите как воет ветер? Он заглушает грохот морского наката. Разошлась, разгулялась буря. Многим и многим будет она стоить жизни! Норов моря не мягчает с веками. Ночью оно явится громокипящим жерлом, адской пастью, пожирающей всё и вся, а поутру расстелется перед вами голубым бескрайним зеркалом – глядись, да и только! Таким же изменчивым было оно и в далёкие годы той седой старины, с которой мы только что расстались. И, дай Бог, навсегда – вы можете спать спокойно. А вот и совсем рассвело.

Новые времена рвутся в наш дом вместе с солнечными лучами... Ветер все воет и воет, он возвещает о кораблекрушении, точно так же, как и в стародавние годы.

Нынче ночью вблизи Лёкке, маленького рыбачьего посёлка в несколько домиков крытых красной черепицей, — поглядите, они видны из окна, — разбилось какое-то судно, оно село на риф далеко от берега. Вспыхнула сигнальная ракета, словно перекинув спасительный мост от повреждённого корабля к твердой земле. И что же – все моряки спасены! Все они нашли себе приют и ночлег в рыбачьем посёлке. Утром потерпевших перевели в кельи бывшего Бёрглумского монастыря. Их там радушно встретили, обогрели, накормили, да ещё и приветили на их родном языке. В трапезной гремит фортепиано, слышатся их народные песни, но не успевают замолкнуть звонкие струны инструмента, как начинают безгласно звучать иные длинные струны, по которым бегут сообщения семьям потерпевших о их благополучном спасении. Родные счастливы, с души потерпевших сваливается бремя тревоги, и в монастырской трапезной воцаряется веселье. Слышите старинный вальс? Протанцуем и мы и споем песнь о нашей Дании, о «смелом первопроходце» в новое время.

Будь благословенно ты, новое время! Мы ждём тебя, как новое лето! Согрей своим теплом наши озябшие сердца! И пусть быстро промелькнут на твоем ясном небе мрачные тени воспоминаний о былых суровых, жестоких эпохах! |

| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ 25 декабря – Рождество Христово по григорианскому календарю (Католическое Рождество)

Александр Иванович Куприн Палач (Средневековая быль) Это случилось в 1199 году в маленьком баварском городке Ингольштадте, как раз накануне рождества Христова. Зима в этом году стояла такая суровая, что подобной ей не могли припомнить самые древние старцы. По словам летописца, "камни трескались от мороза, и дикие звери выбегали из своих лесных трущоб, чтобы согреться около человеческого жилья". На небе появлялись странные, грозные знамения, предвещавшие мор, войну и продолжительный голод. Многие видели по ночам две луны, восходившие рядом; другие замечали огромный сияющий крест, который пересекал все небо от востока к западу и от севера к югу. Астрологи и шарлатаны, разъезжавшие по ярмаркам, выкрикивали со своих тележек о том, что с концом столетия наступит кончина мира. Простой народ жадно слушал эти туманные, высокопарные предсказания, верил им и глухо волновался. Но и близкая кончина мира не могла утишить той страстной кровавой борьбы Гвельфов с Гибеллинами, которая кипела повсеместно в Германии, начиная от герцогского дворца и кончая избой последнего швабского угольщика. Наоборот, обоюдная ненависть в виду приближающихся страшных событий как будто бы усилилась еще больше, и обе партии походили на двух борцов, схватившихся в судорожном смертельном объятии над самым краем бездонной пропасти. Тот же летописец замечает, что не только во всех городах и деревнях, но даже в отдельных семействах одни держали сторону Гвельфов, а другие - Гибеллинов. Взаимной ненависти не было пределов, и часто пустая ссора, невпопад сказанное слово служили поводом для кровавой драки, внезапно закипавшей на улице. То те, то другие попеременно брали верх. Нередко германский бюргер, который накануне лег спать, молясь за своих покровителей Гибеллинов, видел наутро родной город занятым папскими войсками. Интрига, заговор, наемный кинжал, изменническое нападение считались делом самым обыденным... По стране бродили, опустошая ее и наводя ужас на мирных жителей, многочисленные шайки мародеров, которые в средние века всегда следовали, как стаи шакалов, по пятам больших армий, и нередко даже значительные военные отряды подвергались неожиданному нападению этих дерзких хищников. В описываемое время, в ночь с 24 на 25 декабря, какой-то человек приближался к Ингольштадтским городским воротам. Он, по-видимому, страшно устал, потому что часто останавливался и, повернувшись спиной к ветру, бушевавшему с необыкновенной силой, глубоко переводил дыхание. Отдохнув немного, он опять пускался вперед, с трудом вытаскивая ноги из снега, доходившего ему до колен. На нем был дырявый меховой плащ и широкополая фетровая шляпа. Судя по костюму, его можно было принять за бедного бюргера или за арендатора мелкой фермы, и только спрятанная под плащом шпага, рукоятка которой оттопыривала материю, и тяжелые военные ботфорты несколько не гармонировали с его невзрачной нередко даже значительные военные отряды подвергались неожиданному нападению этих дерзких хищников. В описываемое время, в ночь с 24 на 25 декабря, какой-то человек приближался к Ингольштадтским городским воротам. Он, по-видимому, страшно устал, потому что часто останавливался и, повернувшись спиной к ветру, бушевавшему с необыкновенной силой, глубоко переводил дыхание. Отдохнув немного, он опять пускался вперед, с трудом вытаскивая ноги из снега, доходившего ему до колен. На нем был дырявый меховой плащ и широкополая фетровая шляпа. Судя по костюму, его можно было принять за бедного бюргера или за арендатора мелкой фермы, и только спрятанная под плащом шпага, рукоятка которой оттопыривала материю, и тяжелые военные ботфорты несколько не гармонировали с его невзрачной одеждой. Человек в меховом плаще дошел до глубокого рва и остановился. По ту сторону рва сквозь мутно-белую завесу метели слабо виднелся деревянный палисад, окаймлявший город, и темная, неуклюжая громада крепостных ворот. - Черт возьми, мост уже поднят! - недовольно проворчал путник.- Впрочем, тут нет ничего удивительного... Придется обойти кругом. Очевидно, он был хорошо знаком с расположением города, потому что, пройдя шагов около двухсот по краю рва, он повернул и стал медленно и осторожно спускаться в него. Когда снег доходил ему до пояса, он останавливался и начинал топтаться на одном месте, подминая под себя снег ногами и руками и чуть заметно подвигаясь вперед. Таким образом, прошло около часа, пока он добрался до противоположного откоса и с трудом, после многих неудачных попыток, вскарабкался на него. Затем он вынул из кармана толстую веревку, сделал из нее мертвую петлю и, ловко забросив конец на один из зубцов палисада, стал на руках подыматься вверх, упираясь ногами в стену. Через две минуты он был уже по ту сторону палисада. Ингольштадт казался вымершим. Ни один человек не попадался навстречу путнику, пока он шел по узким, кривым улицам города. Двери и ставни были плотно затворены массивными железными болтами, и только кое-где сквозь узкую щель мелькал порою красный огонь ярко пылающей печи. Человек, странным образом проникший в город, остановился перед высоким домом, у которого, согласно требованиям средневековой архитектуры, каждый верхний этаж выступал над нижним, и несколько раз подряд постучал дверным молотком. Ему пришлось ждать довольно долго, пока за дверью послышались грузные шаги и чей-то недовольный голос спросил: - Какой черт стучится в эту пору? Что нужно? - Ради бога, впустите меня, - отозвался путник - Я замерз и умираю от голода. -Ладно, ладно... Мы отлично знаем этих голодных бродяг... Убирайся к дьяволу в лапы. Там ты скорей согреешься!.. - Послушайте... Я заплачу вам... Мне нужен только угол для ночлега и ломоть хлеба... Я заплачу вам золотом... Послушайте. - Послушай ты, мародер, - раздался сердитый голос из-за двери. - если ты сейчас не отойдешь от моего дома, я выпущу на тебя собак!.. Человек в плаще произнес злое проклятие и пошел дальше. Он знал, что дом, в который он только что стучался, принадлежит бургомистру, самому богатому бюргеру в городе. И по привычке думать вслух, свойственной человеку, пробывшему долгое время наедине с самим собою, он проговорил: - Хорошо, господин бургомистр. Завтра я вам напомню, как вы собирались травить меня собаками. Что-то вы запоете тогда?.. Вдали мелькнул свет фонаря, и послышался звон оружия. Путник оглянулся вокруг и, заметив в одном из домов глубокую дверную нишу, быстро скользнул в нее и плотно прижался к стене. Отряд городской стражи, состоящий из четырех человек, прошел мимо него так близко, что он даже услышал от одного из солдат сильный запах вина. - Проклятие, какая чертовская служба, - говорил солдат, который нес фонарь. - С тех пор как Гибеллины изгнали нашего доброго Генриха-Льва, я, кажется, охотней согласился бы пасти свиней, чем служить в войске... - В особенности, когда уже третий месяц мы не видим жалованья, - поддержал другой. - И когда имперские рейтары обращаются с нами, как с собаками, - сказал третий. -Нет, вот что я вам скажу, ребята, - вмешался опять солдат с фонарем - Если б теперь наш славный Генрих подошел под городские стены, хоть с самым маленьким отрядом, - я бы первый отворил ему ворота и опустил перед ним мост. - Я бы сделал то же самое... - И я, и я! - Наши рыцари что-то такое знают, - продолжал первый солдат. - Говорят, что его видели на границе, когда он... Сильный порыв ветра заглушил его слова. Скоро вдали затихли шаги обхода. По лицу человека в плаще, не проронившего ни одного слова из этого разговора, пробежала довольная улыбка, тем более странная, что он с головы до ног дрожал в лихорадке. Выйдя из ниши, он опять пошел по городским улицам. У некоторых домов он останавливался и стучался. Иногда на его стук никто не отзывался, но большею частью ему приходилось выслушивать из-за дверей такую грубую брань, что он в молчаливом бешенстве стискивал зубы, сжимал кулаки и отходил прочь. В одном доме ему ответила, судя по голосу, какая-то добрая старуха: - Ты, должно быть, не здешний, что просишь ночлега под канун рождества Христова, - сказала она - Разве ты не знаешь, что, по старому обычаю, ни один хозяин ни за какие деньги не пустит сегодня в свой дом чужого? Приди завтра, и я накормлю тебя хоть жареным гусем и напою имбирным пивом. А сегодня ты принесешь в мой дом все несчастья, которые преследуют тебя. Человек в плаще шел все дальше и дальше, спускаясь постепенно к Дунаю. Когда он переходил площади, на него кидались стаи бродячих собак, тощих, одичавших и злых. Они заливались бешеным лаем, вертясь вокруг его ног, но так как он не обращал на них внимания, то они не осмеливались его тронуть. Скоро городские постройки стали попадаться все реже и реже, дальше пошли жалкие, вросшие в землю лачужки ремесленников и поденщиков. Но и в них напрасно стучался озябший и голодный путник. Народное суеверие ревниво охраняло каждый дом, потому что в эту святую ночь в него вместе с чужим человеком неминуемо должно было вторгнуться чужое несчастье. Между тем путник совершенно выбился из сил. Ноги его так отяжелели, что он насилу подымал их от земли, все тело ныло, точно избитое, а глаза так неудержимо слипались, что ему стоило больших усилий, чтобы не повалиться на снег и не заснуть крепким сном. Город кончился. Дальше идти было некуда. Человек в плаще остановился в нерешимости. Им уже стала овладевать какая-то сладкая, истомная зевота. Еще несколько минут, и он улегся бы на снегу, закрывшись поплотнее своей верхней одеждой. Как вдруг впереди него из-за широко распахнутой ветром двери брызнул яркий свет. "Все равно: постучусь еще раз - подумал вслух путник - а там..." Но он даже не договорил своей фразы и поспешно, насколько ему позволяли иссякшие силы, пошел вперед по цельному снегу. Дом, откуда блеснул огонь, стоял далеко в стороне от черты городских построек и был гораздо больше и наряднее теснившихся на окраине лачужек. Вокруг дома не было никакой изгороди, и потому путник мог, подойдя вплотную к окну, не закрытому ставней, заглянуть через него внутрь дома. Рослый человек в новом красном шелковом кафтане сидел у стола и ел; высокая худая девочка лет тринадцати, с тонкими и красивыми чертами печального лица, стоя прислуживала ему. Человек этот, судя по широкой шее, массивным плечам и огромным, волосатым кистям рук, отличался страшной физической силой. Волосы на голове у него были коротко острижены, в небольшой круглой бороде серебрилась заметно проседь, а лицо его, изрытое морщинами, было так мрачно, что путник, глядя на него сквозь слюдяное окно, подумал: "Должно быть, на этом лице никогда не появлялась улыбка". Человек в плаще постучался в дверь. - Войдите, не заперто! - крикнул изнутри сиплый густой голос. Путник приподнял наружный деревянный засов и очутился в большой, жарко истопленной комнате, наполненной раздражающим запахом жареной свинины. - Как, неужели и сегодня понадобилась моя работа? - воскликнул недовольным голосом хозяин - Если так, то скажите вашим судьям, что я ни сегодня, ни завтра не выйду из дому, хотя бы меня самого повесили за это. Но когда незнакомец снял свою шапку, засыпанную снегом, то хозяин быстро приподнялся со стула, и лицо его выказало удивление. - Простите, я принял вас за другого - сказал он вежливо - что угодно господину? Хотя незнакомец и был одет в поношенный и дырявый плащ, но, наверное, всякий назвал бы его господином так же, как это сделал и хозяин дома. Что-то неотразимо властное, уверенное и величественное было в его стройной, высокой фигуре и в его красивом лице с длинной, выхоленной черной бородой. - Прошу вас, не откажите мне в куске хлеба и в ночлеге... Хотя бы на полу! - умоляюще произнес незнакомец. - Я обошел весь город, и меня не впустили ни в один дом. Я заплачу золотом за все, что вы мне дадите. Хозяин низко наклонил голову перед своим неожиданным гостем. - Я не возьму от вас платы, - сказал он тихо, и в голосе его послышалась горечь и грусть - Весь мой дом к вашим услугам, но.. - он на минуту замялся - но я боюсь, что вы предпочтете опять уйти на мороз и метель, когда узнаете, у кого вы в гостях. - О, черт возьми, не все ли равно, кто вы, когда я умираю от голода и отморозил себе ноги!- воскликнул нетерпеливо незнакомец - Гвельф вы или Гибеллин, убийца или честный бюргер! Дайте мне кусок хлеба и не говорите ни слова о ваших занятиях. - Пусть будет так - сказал хозяин и опять низко склонился перед гостем - Прошу вас, господин, садитесь за стол. Элеонора - обратился он к дочери - ты будешь прислуживать господину, а потом приготовишь ему постель. Незнакомец с такой жадностью накинулся на свинину и копченый медвежий окорок, что, по-видимому, совершенно забыл о гостеприимном хозяине, и только утолив первый голод, он заметил, что тот стоит в глубине комнаты. - Отчего вы не садитесь со мною за стол?- спросил гость - Я прервал ваш ужин, и, право, это ставит меня в очень неловкое положение. Садитесь же, прошу вас! - Нет, господин, я не смею сесть с вами рядом, - возразил твердо хозяин-Элеонора, налей господину вина. Тон его отказа был так решителен, что незнакомец не настаивал больше. Он ничего не ел в продолжение двух суток, и теперь у него не хватало терпения расспрашивать. Но когда он насытился и выпил несколько стаканов золотого душистого рейнского вина, которое ему наливала своими тонкими смуглыми детскими ручками Элеонора, когда чувство блаженного довольства и покоя впервые после многих дней нужды, опасностей и голода разлилось по всему его телу, его сердце переполнилось глубокой благодарностью и какой-то странной жалостью к этому загадочному человеку, стоящему сзади него в покорной и печальной позе. Незнакомец выпрямился во весь свой высокий рост и сказал повелительно: - Я, Генрих Второй, Лев-Анна, герцог Швабский, электор Саксонский, приказываю тебе назвать свое имя и звание!.. Хозяин дома вздрогнул от неожиданности и упал ниц, касаясь головой пола. - Ваша светлость! Ваша светлость!- воскликнул он растерянно - Я - Эйзенман, я-Карл Эйзенман... Простите меня за то, что я сразу не назвал вам своего имени... Я - Карл Эйзенман, ингольштадтский палач... Брови Генриха-Льва нахмурились на мгновенье, но только на одно мгновенье. Быстрым движением он вытащил из ножен свою широкую, длинную шпагу и, ударив ею плашмя по плечу Эйзенмана, произнес: - Я, Генрих-Лев, герцог Швабский, электор Саксонский, посвящаю тебя в рыцари Швабской короны. Встаньте, Карл фон Эйзенман - добавил он приветливо. Таким образом, по рассказу летописца, в ночь на рождество Христово, на пороге XIII столетия, был возведен в рыцарское достоинство ингольштадтский палач. Но так как у него не было мужского потомства, то и род его прекратился вместе с ним, когда он погиб геройской смертью, сражаясь на стенах Везенберга за своего герцога. |

| Автор: Chanda | Владимир Галкин Седой медведь Сибирский сказ

Много лет назад в нашем селе жила старуха с внучонком. Никиткой его кликали. Годами вроде вас был - такой же пострел. Не знал ни отца, ни матери. Подобрали мужики на дороге. В корзине лежал, верещал по-заячьи. Как с ним быть? Призадумаешься, коли своих у каждого по десятку. Решили отдать бабке. Та не отказалась, взяла. Парнишонку выходила, подрос он, поправился. Старуха травы целебные собирала, людей лечила - тем и жила. Но вот сама захворала. А время пришло травку целебную собирать, хворь свою ею снимать. Бабка и решила Никитку послать: лапотки обул, пирожка кусочек в тряпочку завернул и убег. Идет по тайге Никитка, травку выискивает, а она никак на глаза не попадается. Бродил, бродил, вдруг меж деревьями полянку увидал. Посредине ель стоит высокая, а под ней медведица с медвежонком играют. Медвежонок мать за ухо, за бок цапает, та урчит ласково, детеныша облизывает. Никитка и залюбовался. Медведица, видно, мальчонку не учуяла, вскорости по своим делам ушла в тайгу, малыша одного оставила. Никитке любопытно, вышел на поляну смело. А медвежонок к нему закосолапил. Подошел, мордой тычется. Вынул Никитка пирожка кусочек, отломил половину. Медвежонок съел и еще просит. Отдал он и другую. Наелся медвежонок, встал на задние лапы: поиграть ему захотелось. Тут Никитка почувствовал, будто сзади кто на него смотрит. Оглянулся и обмер со страху: на кромке поляны медведица стоит. Хотел бежать, да ноги словно ватные, хотел закричать, да голоса нет. А медведица подошла, обнюхала, заурчала ласково и лизнула в щеку. Никитка видит, что обошлась она с ним добро, осмелел, ручонкой ее погладил и с медвежонком играть принялся. Да не заметил, как день пролетел. Лишь когда стемнело, опомнился. Но поздно. До села далеко, а на небе уже звезды повысыпали. И растерялся Никитка, не знает, как ему быть. Тут подошла к нему медведица, села рядышком. Ткнулся Никитка ей в грудь и заплакал. Вдруг сказала она голосом человеческим: "Погодь, Никитушка, оставь слезы". Сама пошла с медвежонком вокруг ели. Раз прошлась, второй, а на третий появилась из-за ели женщина: молодая, в сарафане белом шелковом, а с ней мальчонка, совсем махонький. Поглядела на Никитку ласково, взяла за руку, повела. Никитка глядит и глазам своим не верит: на поляне стоит терем с резными балконами, а мальчонка смеется, за руку Никитку в терем тянет. Вошли. Женщина Никитку за стол посадила, каши, меду поставила. Накормила, напоила, о житье-бытье разговор завела. Ну и рассказал Никитка все без утайки, что не знает ни отца, ни матери, что его мужики нашли. А бабка по доброте душевной взяла, выходила, да сейчас сама захворала - за травкой целебной послала. Только не может он ее найти. Выслушала женщина Никитку и сказала: - Твоя беда - не беда. Будет тебе травка. А сейчас ночь, ложись, спи спокойно. ...Проснулся когда Никитка, глядит - нет никого: ни женщины, ни мальчонки, ни медвежонка, ни медведицы. А у ели нужная ему травка растет, набрал полное лукошко и припустил в село. Наварил зелья целебного, дал бабке попить - вроде полегчало, но вскорости опять худо сделалось. И подумала тогда бабка: "Видно, хворь моя - старость, ее не излечишь. Дело сделано, жизнь прожита. Смертоньку никто еще миновать не смог". А чтоб Никитка не видел, как помирать она станет, услала его опять в тайгу, дескать, еще травки собрать надобно. Ушел Никитка, да только не нашел он ни ели, ни той полянки. Пришлось с пустыми руками в село вернуться. Увидели его ребятишки соседские, закричали: - Зря, Никитка, ходил в тайгу. Бабка преставилась... Погоревал он, но делать нечего - стал один в избушке жить. А чтобы кормиться чем было, занялся бабкиным промыслом - она его многому научила. Вот идет однажды по тайге, травку собирает. Вдруг лай собачий совсем близко услыхал. Побежал в ту сторону, откуда лай доносился, и... выскочил на знакомую поляну. Глядит - два огромных пса у ели прыгают, а на ней медвежонок сидит, махонький. Уцепился за ветки, ревет жалобно - вот-вот сорвется. Схватил Никитка палку, стал собак отгонять. Да где малышу с двумя большущими псами сладить. Плохо бы ему пришлось, но тут медведица из-за кустов выскочила, зарычала по-страшному. Псы поджали хвосты, понеслись прочь. Никитка взял на руки медвежонка, на землю поставил. Медведица сказала голосом человеческим: - Спасибо тебе, Никитушка, что сына из беды вызволил. Сама взяла медвежонка и пошла вокруг ели. Раз прошлась, второй а на третий вышла из-за ели женщина: молодая, в сарафане белом шелковом, с ней мальчонка махонький. Женщина улыбнулась, взяла Никитку за руку, повела вокруг ели. И видит Никитка: стоит на поляне терем, перед ним стол накрыт, а на сто. кушанья разные. Посадила женщина Никитку за стол, накормила, напоила, поглядела. ласково и сказала: - Знаю я, Никитушка, осиротел ты. Бабка, что тебя выходила, померла. Добрая была старушка. Лес берегла и тебя нашим заступником вырастила. Хочешь, буду тебе вместо матери, а сын мой братцем твоим стане Будешь с нами жить - про печаль и горе забудешь. Подумал Никитка и ответил: - Не могу я, матушка-медведица, дело свое бросить, я людей лечу, от злой хвори спасаю. Женщина погладила Никитку по голове и сказала: - Молодец, Никитушка, что не о своем только счастье печешься. Ну а в тайге теперь ты желанный гость. Как захочешь нас повидать, приходи, на эту полянку. Обойдешь ель три раза - нас увидишь. А коли домой вернуться пожелаешь, иди в обратную сторону. Да помни, кто четвертый раз ель обойдет, - медведем обернется, не сможет среди людей жить. Поблагодарил Никитка женщину и пошел вокруг ели в обратную сторону. Только обошел три раза, глядь - ни терема, ни женщины с мальчонкой. Поклонился в пояс ели и пошел в село. Так и жил Никитка: по тайге бродил, травы собирал, людей лечил И медведицу с медвежонком часто проведывал. Вскорости в доброго парня вытянулся: в глазах синь небесная, темные волосы кольцами вьются. 3а сматривались девчата на парня. Да только он к ним - не очень. Все в лес душой тянется. Смеялись над ним мужики: пора, мол, парня к охотницкому делу приставить, а он все травку собирает. Богатые вовсе за блажного считали, не раз поучали: - Сходи-ка, парень, на промысел, добудь медведя - голь прикроешь Никитка отнекивался: - Ни к чему мне это. Богатство через чужую смерть мне не надобно. Тайга, она и добрым делом кормит. С тех пор махнули на него рукой. Но вот как-то прошел слух по деревне: в наших лесах медведица объявилась, а при ней медвежонок. И уж больно у медведя шуба хороша. Кой у кого жадность и заиграла - удумали добыть шубу-то. Многие охотники, правда, говорили: - Зачем матку губить, людей, мол, не трогает. Да их разве слушали. Кричат одно: "Добудем! Убьем! Сегодня не трогает, завтра корову задерет!" Собралось с пяток этих крикунов-добытчиков. Ушли в тайгу. А Никитка в это время в городе был, травку сдавал городскому лекарю, не знал, что задумали жадные охотники. А как приехал, слышит - шум да гвалт стоит: все бегут в конец села. Никитка за ними. Прибежали. Глядят - везут на телеге те самые крикуны-охотники медведицу, а с ней и медвежонка пристреленного. Сами довольные. А Никитка, как увидел, так и обмер. Стал просить: - Отдайте медведицу! А на него глаза таращат: - Ишь чего захотел! Мы добывали, а ему задаром отдай! Но Никитка не отходит, просит, чего хошь предлагает. Охотнички не устояли, заломили деньгу порядочную. Никитка не перечил. Сговорился с приезжим мужиком, запродал ему свою избенку со всей рухлядью и деньжат, что от лекаря привез, добавил, ну и отдал все охотничкам, будь они неладны. Увез Никитка к себе медведицу с медвежонком. А люди переглядываются: совсем спятил. Послали досмотрщиков. Всю ночь у Никитки в окнах свет горел да стук из избы доносился, вроде мастерил что-то. Утром увидели все - Никитка два гроба для медведей сделал, и волосы его, что черными кудрями до плеч свисали, словно серебром подернулись. Схоронил он медведицу с медвежонком, взял котомку, перекинул через плечо и подался в тайгу. Вернулся на полянку, обошел ель три раза. Глянь, на полянке тот же терем стоит, только у крыльца зайчата сидят, лапками глаза прикрыли, плачут. Заглянул Никитка в терем - в нем пусто, холодно. Склонил голову, подошел к ели. А та махнула веточками, и почудилось ему, вроде кто шепчет на ухо: - Не кручинься, Никитушка. Помочь твоему горю можно. Сорви с меня две шишки - одну большую, другую маленькую, кинь в сторону села, сам обойди меня четыре раза. Но тут вспомнил Никитка слова медведицы: "Кто четвертый раз ель обойдет - медведем обернется и не сможет среди людей жить". Однако не стал раздумывать, все исполнил, как ель указала. Сорвал шишки, кинул в сторону села, обошел ель четыре раза и обернулся медведем... А тот мужик, что в Никиткин дом переехал, узнал, что рядом медведи похоронены, решил с них шкуру содрать - все польза. В помощь соседей позвал. Разрыли яму-то и обмерли. В ней женщина с мальчонкой похоронены... Тут шум поднялся, урядник прибежал, власти понаехали - иск учинить хотели. Да утром женщина с мальчонкой исчезли - вроде как их и не было. А на том месте только две шишки и нашли: одну большую, другую маленькую. Так все и кончилось. А в соседней деревне женщина с мальчонкой появились. Откуда взялись - никто не знает, говорят, из города жить переехали. С того времени в тайге медведь объявился. Да не простой, не бурый. Шуба у него серебром отливает. Богатая, говорят. У многих глаза на нее разбегались - все хотели медведя добыть. Да только вышло для тех добытчиков худо: кого с переломанными ребрами в канаве нашли, кого с головой ободранной под кучей хвороста, а кто и вовсе пропал. Опять из волости приезжали - высматривали, выспрашивали. Охотников на поимку медведя снаряжали. Все без толку. Старики сказывали, что с тех пор так и повелось: как залютует какой охотник, станет зверя без меры бить, тут его и приберет к себе Седой Медведь. Его-то с тех пор Седым прозвали. А так - ничего, ходи, гуляй по тайге. Девчат ведь никто не трогает. Правда, встречали они в тех местах парня красивого, но сколь ни звали, не подходил он к ним. Махнет лишь рукой - идите, мол, собирайте грибы, ягоды. Старики поговаривали, что он это и был - Седой Медведь. |

| Автор: Matata | Какая интересная история про палача, ранее я её не читала... Спасибо, Chanda

И про Седого Медведя тоже не знала.

Ты просто русская Шахерезада!!! |

| Автор: Chanda |

|

| Автор: Chanda | Легенда о Ван Чжао-цзюнь

Ван Цян, или по прозванию (Ван) Чжао-цзюнь, красавица, взятая в гарем императора Юань-ди династии Хань (48-32 г. до нашей эры), будучи сначала незаметной и неизвестной, сыграла потом большую роль. Предание гласит следующее: Обычно молодой император, сидя на троне, рассматривал проходивших мимо девушек, которые потом выстраивались в ряд. Первая из понравившихся девушек становилась императрицей, остальные – наложницами. Но на этот раз отбирать самостоятельно лучших из лучших император не стал. В императорских, так называемых, "дальних покоях" скопилось столько гаремных женщин, что повелитель не мог найти времени для их обхода. Тогда он велел придворным рисовальщикам изобразить портрет каждой из них и, судя по портретам, призывал к себе ту или другую. Одалиски, поняв секрет, старались подкупить живописца с тем, чтобы он изобразил их более красивыми, чем они на самом деле были. Но Ван Чжао-цзюнъ, гордясь своею красотой, не пожелала унижаться до подкупа и мастеру Мао Янь-шоу не дала ничего. Тот изобразил ее за это уродом, а император, взглянув на портрет, не удостоил её приглашения. В 33 году до начала нашей эры, гуннский хан Хуханьсе захотел породниться с китайским императором. Хуханьсе выразил надежду жениться на одной из дочерей императора. Император согласился, но он весьма сожалел, что его родная дочь выйдет замуж за гунна. Поэтому для того, чтобы выполнить свое обещание, император издал высочайший указ: «Любой служанке при дворе, которая пожелает выйти замуж за предводителя гуннов, будет пожалован титул принцессы. Император Юань-ди удочерит её». Хотя придворные служанки, жившие в неприступном дворце императора, мечтали о свободной жизни, но никто не желал стать женой варвара. Тогда для него, как для варвара, выбрали, судя по портретам придворных живописцев, самую уродливую из гаремных затворниц, (какую не жалко). Таковою оказалась Ван Чжао-цзюнь. Перед тем как отправиться к месту своего назначения, она явилась откланяться своему повелителю. И вот тогда разыгралась драма. Красота её ослепила и императора, и всех придворных. Император, который уже неоднократно нарушал свое слово, данное варвару-союзнику, был в отчаянии, но поделать ничего не мог. Разобрав в чем дело, он тут же приказал казнить придворных художников, конфисковав все их имущество. Но было уже поздно - и Ван поехала к гуннскому хану. Судьба несчастной девушки тронула современников, и они сложили в ее честь песни и стихи. Вот так воспел её Ли Бо:

Чжао-цзюнь коснулась седла из яшм. На лошадь сев, плачет об алых щеках. Нынешний день - дама из ханьских дворцов, Завтрашним утром - наложница варварских стран. (перевод В. М. Алексеева)

Изображают её обычно в накидке с капюшоном, отороченной мехом, и с китайской лютней в руках. Вот сложенная ею «Песнь одиночества и печали»

Осенний лес. Куда ни погляжу – Увял и пожелтел зелёный лист. Слетелись в горы птицы из долин, На тутовых деревьях собрались. Они себе разыскивают корм, Сверкая опереньем меж ветвей… Я милости судьбой не лишена – Живу себе в обители своей. Рассталась я с дворцом давным-давно, В недугах коротаю жизнь мою, Желанья подавляю и мечты, А чувства – чувствам воли не даю Пусть быт и пища непривычны мне И многое здесь чуждо для меня, Но на чужбине я совсем одна, Привычки давние должна менять. С залётной ласточкой себя сравню: Гнездо её отсюда далеко – В Сицяне, где разливы бурных рек, Где пики гор до самых облаков. О мать родная! О родной отец! Видать, на этом свете правды нет. Как я тоскую, убиваюсь как! Глазам бы не глядеть на белый свет! (перевод М. Басманова)

Чтобы почтить память Ван Чжао-цзюнь, в городе Хух-Хото Автономного района Внутренняя Монголия была сооружена «Гробница Чжао-цзюнь», которая представляет собой искусственно созданный земляной курган высотой 33 м. Гробница кажется еще более величественной посреди широкой степи. Если смотреть издалека, то курган кажется темно-зеленым. Согласно местным поверьям, каждый год в холодный сентябрь, когда желтеет трава в степи, лишь на кургане «Чжао-цзюнь» трава остается зеленой. Поэтому курган «Чжао-цзюнь» на протяжении многих веков называли также «зеленой гробницей», это место стало одной из восьми главных достопримечательностей Хух-Хото. |

| Автор: Chanda | СКАЗКА К ПРАЗДНИКУ С новым годом!

Евгений Шварц. Два брата

Деревья разговаривать не умеют и стоят на месте, но всё-таки они живые. Они дышат. Они растут всю жизнь. Даже огромные старики-деревья и те каждый год подрастают, как маленькие дети. Стада пасут пастухи, а о лесах заботятся лесничие. И вот в одном огромном лесу жил-был лесничий по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперёд по лесу, и каждое дерево на своём участке знал он по имени. В лесу лесничий всегда был весел, но зато дома он часто вздыхал и хмурился. В лесу у него всё шло хорошо, а дома бедного лесничего очень огорчали его сыновья. Звали их Старший и Младший. Старшему было двенадцать лет, а Младшему — семь. Как лесничий ни уговаривал своих детей, сколько ни просил — братья ссорились каждый день, как чужие. И вот однажды — было это двадцать восьмого декабря утром — позвал лесничий сыновей и сказал, что ёлки к Новому году он им не устроит. За ёлочными украшениями надо ехать в город. Маму послать — её по дороге волки съедят. Самому ехать — он не умеет по магазинам ходить. А вдвоём ехать тоже нельзя. Без родителей старший брат младшего совсем погубит. Старший был мальчик умный. Он хорошо учился, много читал и умел убедительно говорить. И вот он стал убеждать отца, что он не обидит Младшего и что дома всё будет в полном порядке, пока родители не вернутся из города. - Ты даёшь мне слово? — спросил отец. - Даю честное слово,— ответил Старший. - Хорошо,— сказал отец. — Три дня нас не будет дома. Мы вернёмся тридцать первого вечером, часов в восемь. До этого времени ты здесь будешь хозяином. Ты отвечаешь за дом, а главное — за брата. Ты ему будешь вместо отца. Смотри же! И вот мама приготовила на три дня три обеда, три завтрака и три ужина и показала мальчикам, как их нужно разогревать. А отец принёс дров на три дня и дал Старшему коробку спичек. После этого запрягли лошадь в сани, бубенчики зазвенели, полозья заскрипели, и родители уехали. Первый день прошёл хорошо. Второй — ещё лучше. И вот наступило тридцать первое декабря. В шесть часов накормил Старший Младшего ужином и сел читать книжку «Приключения Синдбада-Морехода». И дошёл он до самого интересного места, когда появляется над кораблём птица Рух, огромная, как туча, и несёт она в когтях камень величиною с дом. Старшему хочется узнать, что будет дальше, а Младший слоняется вокруг, скучает, томится. И стал Младший просить брата: — Поиграй со мной, пожалуйста. Их ссоры всегда так и начинались. Младший скучал без Старшего, а тот гнал брата безо всякой жалости и кричал: «Оставь меня в покое!» И на этот раз кончилось дело худо. Старший терпел-терпел, потом схватил Младшего за шиворот, крикнул: «Оставь меня в покое!» — вытолкал его во двор и запер дверь. А ведь зимой темнеет рано, и во дворе стояла уже тёмная ночь. Младший забарабанил в дверь кулаками и закричал : — Что ты делаешь! Ведь ты мне вместо отца! У Старшего сжалось на миг сердце, он сделал шаг к двери, но потом подумал: «Ладно, ладно. Я только прочту пять строчек и пущу его обратно. За это время ничего с ним не случится». И он сел в кресло и стал читать и зачитался, а когда опомнился, то часы показывали уже без четверти восемь. Старший вскочил и закричал: — Что же это! Что я наделал! Младший там, на морозе, один, неодетый! И он бросился во двор. Стояла тёмная-тёмная ночь, и тихо-тихо было вокруг. Старший во весь голос позвал Младшего, но никто ему не ответил. Тогда Старший зажёг фонарь и с фонарём обыскал все закоулки во дворе. Брат пропал бесследно. Свежий снег запорошил землю, и на снегу не было следов Младшего. Он исчез неведомо куда, как будто его унесла птица Рух. Старший горько заплакал и громко попросил у Младшего прощения. Но и это не помогло. Младший брат не отзывался. Часы в доме пробили восемь раз, и в ту же минуту далеко-далеко в лесу зазвенели бубенчики. «Наши возвращаются,— подумал с тоскою Старший.— Ах, если бы всё передвинулось на два часа назад! Я не выгнал бы младшего брата во двор. И теперь мы стояли бы рядом и радовались». А бубенчики звенели всё ближе и ближе, вот стало слышно, как фыркает лошадь, вот заскрипели полозья, и сани въехали во двор. И отец выскочил из саней. Его чёрная борода на морозе покрылась инеем и теперь была совсем белая. Вслед за отцом из саней вышла мать с большими корзинками в руках. И отец и мать были веселы,— они не знали, что дома случилось такое несчастье. — Зачем ты выбежал во двор без пальто? — спросила мать. — А где Младший? — спросил отец. Старший не ответил ни слова. — Где твой младший брат? — спросил отец ещё раз. И Старший заплакал. И отец взял его за руку и повёл в дом. И мать молча пошла за ними. И Старший всё рассказал родителям. Кончив рассказ, мальчик взглянул на отца. В комнате было тепло, а иней на бороде отца не растаял. И Старший вскрикнул. Он вдруг понял, что теперь борода отца бела не от инея. Отец так огорчился, что даже поседел. — Одевайся,— сказал отец тихо.— Одевайся и уходи. И не смей возвращаться, пока не разыщешь своего младшего брата. — Что же, мы теперь совсем без детей останемся? — спросила мать плача, но отец ей ничего не ответил. И Старший оделся, взял фонарь и вышел из дому. Он шёл и звал брата, шёл и звал, но никто ему не отвечал. Знакомый лес стеной стоял вокруг, но Старшему казалось, что он теперь один на свете. Деревья, конечно, живые существа, но разговаривать они не умеют и стоят на месте как вкопанные. А кроме того, зимою они спят крепким сном. И мальчику не с кем было поговорить. Он шёл по тем местам, где часто бегал с младшим братом. И трудно было ему теперь понять, почему это они всю жизнь ссорились, как чужие. Он вспомнил, какой Младший был худенький, и как на затылке у него прядь волос всегда стояла дыбом, и как он смеялся, когда Старший изредка шутил с ним, и как радовался и старался, когда Старший принимал его в свою игру. И Старший жалел, так жалел брата, что не замечал ни холода, ни темноты, ни тишины. Только изредка ему становилось очень жутко, и он оглядывался по сторонам, как заяц. Старший, правда, был уже большой мальчик, двенадцати лет, но рядом с огромными деревьями, в огромном лесу он казался совсем маленьким. Вот кончился участок отца, и начался участок соседнего лесничего, который приезжал в гости каждое воскресенье играть с отцом в шахматы. Кончился и его участок, и мальчик зашагал по участку лесничего, который бывал у них в гостях только раз в месяц. А потом пошли участки лесничих, которых мальчик видел только раз в три месяца, раз в полгода, раз в год. Свеча в фонаре давно погасла, а Старший шагал, шагал, шагал, всё быстрее и быстрее. Вот уже кончились участки таких лесничих, о которых Старший только слышал, но не встречал ни разу в жизни. А потом дорожка пошла всё вверх и вверх, и, когда рассвело, мальчик увидел: кругом, куда ни глянешь, всё горы и горы, покрытые густыми лесами. Старший остановился. Он знал, что от их дома до гор семь недель езды. Как же он добрался сюда за одну только ночь? И вдруг мальчик услышал где-то далеко-далеко лёгкий звон. Сначала ему показалось, что это звенит у него в ушах. Потом он задрожал от радости: не бубенчики ли это? Может быть, младший брат нашёлся и отец гонится за Старшим в санях, чтобы отвезти его домой. Но звон не приближался, и никогда бубенчики не звенели так тоненько и так ровно. — Пойду и узнаю, что там за звон,— сказал Старший. Он шёл час, и два, и три. Звон становился всё громче и громче. И вот мальчик очутился среди удивительных деревьев— высокие сосны росли вокруг, но они были прозрачные, как стёкла. Верхушки сосен сверкали на солнце так, что больно было смотреть. Сосны раскачивались на ветру, ветки били о ветки и звенели, звенели, звенели. Мальчик пошёл дальше и увидел прозрачные ёлки, прозрачные берёзы, прозрачные клёны. Огромный прозрачный дуб стоял среди поляны и звенел басом, как шмель. Мальчик поскользнулся и посмотрел под ноги. Что это? И земля в этом лесу прозрачна! А в земле темнеют и переплетаются, как змеи, и уходят в глубину прозрачные корни деревьев. Мальчик подошёл к берёзе и отломил веточку. И, пока он её разглядывал, веточка растаяла, как ледяная сосулька. И Старший понял: лес, промёрзший насквозь, превратившийся в лёд, стоит вокруг. И растёт этот лес на ледяной земле, и корни деревьев тоже ледяные. — Здесь такой страшный мороз, почему же мне не холодно? — спросил Старший. — Я распорядился, чтобы холод не причинил тебе до поры до времени никакого вреда,— ответил кто-то тоненьким звонким голосом. Мальчик оглянулся. Позади стоял высокий старик в шубе, шапке и валенках из чистого пушистого снега. Борода и усы старика были ледяные и позванивали тихонько, когда он говорил. Старик смотрел на мальчика не мигая. Не доброе и не злое лицо его было до того спокойно, что у мальчика сжалось сердце. А старик, помолчав, повторил отчётливо, гладко, как будто он читал по книжке или диктовал: — Я. Распорядился. Чтобы холод. Не причинил. Тебе. До поры до времени. Ни малейшего вреда. Ты знаешь, кто я? — Вы как будто Дедушка Мороз? — спросил мальчик. Отнюдь нет! — ответил старик холодно.— Дедушка Мороз — мой сын. Я проклял его — этот здоровяк слишком добродушен. Я — Прадедушка Мороз, а это совсем другое дело, мой юный друг. Следуй за мной. И старик пошёл вперёд, неслышно ступая по льду своими мягкими белоснежными валенками. Вскоре они остановились у высокого крутого холма. Прадедушка Мороз порылся в снегу, из которого была сделана его шуба, и вытащил огромный ледяной ключ. Щёлкнул замок, и тяжёлые ледяные ворота открылись в холме. — Следуй за мной,— повторил старик. — Но ведь мне нужно искать брата! — воскликнул мальчик. — Твой брат здесь,— сказал Прадедушка Мороз спокойно.— Следуй за мной. И они вошли в холм, и ворота со звоном захлопнулись, и Старший оказался в огромном, пустом ледяном зале. Сквозь открытые настежь высокие двери виден был следующий зал, за ним ещё и ещё. Казалось, что нет конца этим просторным, пустынным комнатам. На стенах горели холодным белым светом круглые ледяные фонари. Над дверью в соседний зал, на ледяной табличке, была вырезана цифра 2. — В моём дворце сорок девять таких залов. Следуй за мной,— приказал Прадедушка Мороз. Ледяной пол был такой скользкий, что мальчик упал два раза, но старик даже не обернулся. Он мерно шагал вперёд и остановился только в двадцать пятом зале ледяного дворца. Посреди этого зала стояла высокая белая печь. Мальчик обрадовался. Ему так хотелось погреться. Но в печке этой ледяные поленья горели чёрным пламенем. Чёрные отблески прыгали по полу. Из печной дверцы тянуло леденящим холодом. И Прадедушка Мороз опустился на ледяную скамейку у ледяной печки и протянул свои ледяные пальцы к ледяному пламени. — Садись рядом, помёрзнем,— предложил он мальчику. Мальчик ничего не ответил. А старик уселся поудобнее и мёрз, мёрз, мёрз, пока ледяные поленья не превратились в ледяные угольки. Тогда Прадедушка Мороз заново набил печь ледяными дровами и разжёг их ледяными спичками. — Ну, а теперь я некоторое время посвящу беседе с тобою,— сказал он мальчику.— Ты. Должен. Слушать. Меня. Внимательно. Понял? Мальчик кивнул головой. И Прадедушка Мороз продолжал отчётливо и гладко: — Ты. Выгнал. Младшего брата. На мороз. Сказав. Чтобы он. Оставил. Тебя. В покое. Мне нравится этот поступок. Ты любишь покой так же, как я. Ты останешься здесь навеки. Понял? — Но ведь нас дома ждут!— воскликнул Старший жалобно. — Ты. Останешься. Здесь. Навеки,— повторил Прадедушка Мороз. Он подошёл к печке, потряс полами своей снежной шубы, и мальчик вскрикнул горестно. Из снега на ледяной пол посыпались птицы. Синицы, поползни, дятлы, маленькие лесные зверюшки, взъерошенные и окоченевшие, горкой легли на полу. — Эти суетливые существа даже зимой не оставляют лес в покое,— сказал старик. — Они мёртвые? — спросил мальчик. — Я успокоил их, но не совсем,— ответил Прадедушка Мороз.— Их следует вертеть перед печкой, пока они не станут совсем прозрачными и ледяными. Займись. Немедленно. Этим. Полезным. Делом. — Я убегу! — крикнул мальчик. — Ты никуда не убежишь,— ответил Прадедушка Мороз твёрдо.— Брат твой заперт в сорок девятом зале. Пока что он удержит тебя здесь, а впоследствии ты привыкнешь ко мне. Принимайся за работу. И мальчик уселся перед открытою дверцей печки. Он поднял с полу дятла, и руки у него задрожали. Ему показалось, что птица ещё дышит. Но старик, не мигая, смотрел на мальчика, и мальчик угрюмо протянул дятла к ледяному пламени. И перья несчастной птицы сначала побелели как снег. Потом вся она стала твёрдой, как камень. А когда она сделалась прозрачной, как стекло, старик сказал: — Готово! Принимайся за следующую. До поздней ночи работал мальчик, а Прадедушка Мороз неподвижно стоял возле. Потом он осторожно уложил ледяных птиц в мешок и спросил у мальчика: — Руки у тебя не замёрзли? — Нет,— ответил он. — Это я распорядился, чтобы холод не причинил тебе до поры до времени никакого вреда,— сказал старик.— Но помни! Если. Ты. Ослушаешься. Меня. То я. Тебя. Заморожу. Сиди здесь и жди. Я скоро вернусь. И Прадедушка Мороз, взяв мешок, ушёл в глубину дворца, и мальчик остался один. Где-то далеко-далеко захлопнулась со звоном дверь, и эхо перекатилось по всем залам. И Прадедушка Мороз вернулся с пустым мешком. — Пришло время удалиться ко сну,— сказал Прадедушка Мороз. И он указал мальчику на ледяную кровать, которая стояла в углу. Сам он занял такую же кровать в противоположном конце зала. Прошло две-три минуты, и мальчику показалось, что кто-то заводит карманные часы. Но он понял вскоре, что это тихонько храпит во сне Прадедушка Мороз. Утром старик разбудил его. — Отправляйся в кладовую,— сказал он.— Двери в неё находятся в левом углу зала. Принеси завтрак номер один. Он стоит на полке номер девять.

(продолжение следует) |

| Автор: Chanda | Евгений Шварц. Два брата (продолжение)

И мальчик пошёл в кладовую. Она была большая, как зал. Замороженная еда стояла на полках. И Старший принёс на блюде завтрак номер один. И котлеты, и чай, и хлеб — всё было ледяное, и всё это надо было грызть или сосать, как леденцы. — Я удалюсь на промысел,— сказал Прадедушка Мороз, окончив завтрак.— Можешь бродить по всем комнатам и даже выходить из дворца. До свиданья, мой юный ученик. И Прадедушка Мороз удалился, неслышно ступая своими белоснежными валенками, а мальчик бросился в сорок девятый зал. Он бежал, и падал, и звал брата во весь голос, но только эхо отвечало ему. И вот он добрался наконец до сорок девятого зала и остановился как вкопанный. Все двери были открыты настежь, кроме одной, последней, над которой стояла цифра 49. Последний зал был заперт наглухо. — Младший! — крикнул старший брат.— Я пришёл за тобой. Ты здесь? — Ты здесь? — повторило эхо. Дверь была вырезана из цельного промёрзшего ледяного дуба. Мальчик уцепился ногтями за ледяную дубовую кору, но пальцы его скользили и срывались. Тогда он стал колотить в дверь кулаками, плечом, ногами, пока совсем не выбился из сил. И хоть бы ледяная щепочка откололась от ледяного дуба. И мальчик тихо вернулся обратно, и почти тотчас же в зал вошёл Прадедушка Мороз. И после ледяного обеда до поздней ночи мальчик вертел перед ледяным огнём несчастных замёрзших птиц, белок и зайцев. Так и пошли дни за днями. И все эти дни Старший думал, и думал, и думал только об одном: чем бы разбить ему ледяную дубовую дверь. Он обыскал всю кладовую. Он ворочал мешки с замороженной капустой, с замороженным зерном, с замороженными орехами, надеясь найти топор. И он нашёл его наконец, но и топор отскакивал от ледяного дуба, как от камня. И Старший думал, думал, и наяву и во сне, об одном, всё об одном. А старик хвалил мальчика за спокойствие. Стоя у печки неподвижно, как столб, глядя, как превращаются в лёд птицы, зайцы, белки, Прадедушка Мороз говорил: — Нет, я не ошибся в тебе, мой юный друг. «Оставь меня в покое!» — какие великие слова! С помощью этих слов люди постоянно губят своих братьев. «Оставь меня в покое!» Эти. Великие. Слова. Установят. Когда-нибудь. Вечный. Покой. На земле. И отец, и мать, и бедный младший брат, и все знакомые лесничие говорили просто, а Прадедушка Мороз как будто читал по книжке, и разговор его наводил такую же тоску, как огромные пронумерованные залы. Старик любил вспоминать о древних-древних временах, когда ледники покрывали почти всю землю. — Ах как тихо, как прекрасно было тогда жить на белом холодном свете! — рассказывал он, и его ледяные усы и борода звенели тихонько.— Я был тогда молод и полон сил. Куда исчезли мои дорогие друзья — спокойные, солидные, гигантские мамонты? Как я любил беседовать с ними! Правда, язык мамонтов труден. У этих огромных животных и слова были огромные, необычайно длинные. Чтобы произнести одно только слово на языке мамонтов, нужно было потратить двое, а иногда и трое суток. Но. Нам. Некуда. Было. Спешить. И вот однажды, слушая рассказы Прадедушки Мороза, мальчик вскочил и запрыгал на месте как бешеный. — Что значит твоё нелепое поведение? — спросил старик сухо. Мальчик не ответил ни слова, но сердце его так и стучало от радости. Когда думаешь всё об одном и об одном, то непременно в конце концов придумаешь, что делать. Спички! Мальчик вспомнил, что у него в кармане лежат те самые спички, которые ему дал отец, уезжая в город. И на другое же утро, едва Прадедушка Мороз отправился на промысел, мальчик взял из кладовой топор и верёвку и выбежал из дворца. Старик пошёл налево, а мальчик побежал направо, к живому лесу, который темнел за прозрачными стволами ледяных деревьев. На самой опушке живого леса лежала в снегу огромная сосна. И топор застучал, и мальчик вернулся во дворец с большой вязанкой дров. У ледяной дубовой двери в сорок девятый зал мальчик разложил высокий костёр. Вспыхнула спичка, затрещали щепки, загорелись дрова, запрыгало настоящее пламя, и мальчик засмеялся от радости. Он уселся у огня и грелся, грелся, грелся. Дубовая дверь сначала только блестела и сверкала, так что больно было смотреть, но вот наконец вся она покрылась мелкими водяными капельками. И когда костёр погас, мальчик увидел: дверь чуть-чуть подтаяла. — Ага! — сказал он и ударил по двери топором. Но ледяной дуб по-прежнему был твёрд, как камень. — Ладно! — сказал мальчик.— Завтра начнём сначала. Вечером, сидя у ледяной печки, мальчик взял и осторожно припрятал в рукав маленькую синичку. Прадедушка Мороз ничего не заметил. И на другой день, когда костёр разгорелся, мальчик протянул птицу к огню. Он ждал, ждал, и вдруг клюв у птицы дрогнул, и глаза открылись, и она посмотрела на мальчика. — Здравствуй! — сказал ей мальчик, чуть не плача от радости.—Погоди, Прадедушка Мороз! Мы ещё поживём! И каждый день теперь отогревал мальчик птиц, белок и зайцев. Он устроил своим новым друзьям снеговые домики в уголках зала, где было потемнев Домики эти он устлал мхом, который набрал в живом лесу. Конечно, по ночам было холодно, но зато потом у костра и птицы, и белки, и зайцы запасались теплом до завтрашнего утра. Мешки с капустой, зерном и орехами теперь пошли в дело. Мальчик кормил своих друзей до отвала. А потом он играл с ними у огня или рассказывал о своём брате, который спрятан там, за дверью. И ему казалось, что и птицы, и белки, и зайцы понимают его. И вот однажды мальчик, как всегда, принёс вязанку дров, развёл костёр и уселся у огня. Но никто из его друзей не вышел из своих снеговых домиков. Мальчик хотел спросить: «Где же вы?» но тяжёлая ледяная рука с силой оттолкнула его от огня. Это Прадедушка Мороз подкрался к нему, неслышно ступая своими белоснежными валенками. Он дунул на костёр, и поленья стали прозрачными, а пламя чёрным. И когда ледяные дрова догорели, дубовая дверь стала такою, как много дней назад. — Ещё. Раз. Попадёшься. Заморожу! — сказал Прадедушка Мороз холодно. И он поднял с пола топор и запрятал его глубоко в снегу своей шубы. Целый день плакал мальчик. И ночью с горя заснул как убитый. И вдруг он услышал сквозь сон: кто-то осторожно мягкими лапками барабанит по его щеке. Мальчик открыл глаза. Заяц стоял возле. И все его друзья собрались вокруг ледяной постели. Утром они не вышли из своих домиков, потому что почуяли опасность. Но теперь, когда Прадедушка Мороз уснул, они пришли на выручку к своему другу. Когда мальчик проснулся, семь белок бросились к ледяной постели старика. Они нырнули в снег шубы Прадедушки Мороза и долго рылись там. И вдруг что-то зазвенело тихонечко. И белки спрыгнули на пол и подбежали к мальчику. И он увидел: они принесли в зубах большую связку ледяных ключей. И мальчик всё понял. С ключами в руках бросился он к сорок девятому залу. Друзья его летели, прыгали, бежали следом. Вот и дубовая дверь. Мальчик нашёл ключ с цифрой 49. Но где замочная скважина? Он искал, искал, искал, но напрасно. Тогда поползень подлетел к двери. Цепляясь лапками за дубовую кору, поползень принялся ползать по двери вниз головою. И вот он нашёл что-то. И чирикнул негромко. И семь дятлов слетелись к тому месту двери, на которое указал поползень. И дятлы терпеливо застучали своими твёрдыми клювами по льду. Они стучали, стучали, стучали, и вдруг четырёхугольная ледяная дощечка сорвалась с двери, упала на пол и разбилась. А за дощечкой мальчик увидел большую замочную скважину. И он вставил ключ и повернул его, и замок щёлкнул, и упрямая дверь открылась наконец со звоном. И мальчик, дрожа, вошёл в последний зал ледяного дворца. На полу грудами лежали прозрачные ледяные птицы и ледяные звери. А на ледяном столе посреди комнаты стоял бедный младший брат. Он был очень грустный и глядел прямо перед собой, и слёзы блестели у него на щеках, и прядь волос на затылке, как всегда, стояла дыбом. Но он был весь прозрачный, как стеклянный, и лицо его, и руки, и курточка, и прядь волос на затылке, и слёзы на щеках — всё было ледяное. И он не дышал и молчал, ни слова не отвечая брату. А Старший шептал: — Бежим, прошу тебя, бежим! Мама ждёт! Скорее бежим домой! Не дождавшись ответа, Старший схватил своего ледяного брата на руки и побежал осторожно по ледяным залам к выходу из дворца, а друзья его летели, прыгали, мчались следом. Прадедушка Мороз по-прежнему крепко спал. И они благополучно выбрались из дворца. «Солнце только что встало. Ледяные деревья сверкали так, что больно было смотреть. Старший побежал к живому лесу осторожно, боясь споткнуться и уронить Младшего. И вдруг громкий крик раздался позади. Прадедушка Мороз кричал тонким голосом так громко, что дрожали ледяные деревья: — Мальчик! Мальчик! Мальчик! Сразу стало страшно холодно. Старший почувствовал, что у него холодеют ноги, леденеют и отнимаются руки. А Младший печально глядел прямо перед собой, и застывшие слёзы его блестели на солнце. — Остановись! — приказал старик. Старший остановился. И вдруг все птицы прижались к мальчику близко-близко, как будто покрыли его живой тёплой шубой. И Старший ожил и побежал вперёд осторожно, глядя под ноги, изо всех сил оберегая младшего брата. Старик приближался, а мальчик не смел бежать быстрее: ледяная земля была такая скользкая. И вот, когда он уже думал, что погиб, зайцы вдруг бросились кубарем под ноги злому старику. И Прадедушка Мороз упал, а когда поднялся, то зайцы ещё раз и ещё раз свалили его на землю. Они делали это дрожа от страха, но надо же было спасти лучшего своего друга. И когда Прадедушка Мороз поднялся в последний раз, то мальчик, крепко держа в руках своего брата, уже был далеко внизу, в живом лесу. И Прадедушка Мороз заплакал от злости. И когда он заплакал, сразу стало теплее. И Старший увидел, что снег быстро тает вокруг и ручьи бегут по оврагам. А внизу, у подножия гор, почки набухли на деревьях. — Смотри — подснежник! — крикнул Старший радостно. Но Младший не ответил ни слова. Он по-прежнему был неподвижен, как кукла, и печально глядел прямо перед собой. — Ничего. Отец всё умеет делать! — сказал Старший Младшему.— Он оживит тебя. Наверное оживит! И мальчик побежал со всех ног, крепко держа в руках брата. До гор Старший добрался так быстро с горя, а теперь он мчался как вихрь от радости. Ведь всё-таки брата он нашёл. Вот кончились участки лесничих, о которых мальчик только слышал, и замелькали участки знакомых, которых мальчик видел раз в год, раз в полгода, раз в три месяца. И чем ближе было к дому, тем теплее становилось вокруг. Друзья-зайцы кувыркались от радости, друзья-белки прыгали с ветки на ветку, друзья-птицы свистели и пели. Деревья разговаривать не умеют, но и они шумели радостно: ведь листья распустились, весна пришла. И вдруг старший брат поскользнулся. На дне ямки, под старым клёном, куда не заглядывало солнце, лежал подтаявший тёмный снег. И Старший упал. И бедный Младший ударился о корень дерева. И с жалобным звоном он разбился на мелкие кусочки. Сразу тихо-тихо стало в лесу. И из снега вдруг негромко раздался знакомый тоненький голос: — Кончено! От меня. Так. Легко. Не уйдешь! И Старший упал на землю и заплакал так горько, как не плакал ещё ни разу в жизни. Нет, ему нечем было утешиться, не на чем было успокоиться. Он плакал и плакал, пока не уснул с горя, как убитый. А птицы собрали Младшего по кусочкам, и белки сложили кусочек с кусочком своими цепкими лапками и склеили берёзовым клеем. И потом все они тесно окружили Младшего как бы живой тёплой шубкой. А когда взошло солнце, то все они отлетели прочь. Младший лежал на весеннем солнышке, и оно осторожно, тихонечко согревало его. И вот слёзы на лице у Младшего высохли. И глаза спокойно закрылись. И руки стали тёплыми. И курточка стала полосатой. И башмаки стали чёрными. И прядь волос на затылке стала мягкой. И мальчик вздохнул раз, и другой, и стал дышать ровно и спокойно, как всегда дышал во сне. Иногда Старший проснулся, брат его, целый и невредимый, спал на холмике. Старший стоял и хлопал глазами, ничего не понимая, а птицы свистели, лес шумел, и громко журчали ручьи в канавах. Но вот Старший опомнился, бросился к Младшему и схватил его за руку. И тот открыл глаза и спросил как ни в чём не бывало: — А, это ты? Который час? И Старший обнял его и помог ему встать, и оба брата помчались домой. Мать и отец сидели рядом у открытого окна и молчали. И лицо у отца было такое же строгое и суровое, как в тот вечер, когда он приказал Старшему идти на поиски брата. — Как птицы громко кричат сегодня,— сказала мать. — Обрадовались теплу,— ответил отец. — Белки прыгают с ветки на ветку,— сказала мать. — И они тоже рады весне,— ответил отец. — Слышишь?! — вдруг крикнула мать. — Нет,— ответил отец.— А что случилось? — Кто-то бежит сюда! — Нет,— повторил отец печально.— Мне тоже всю зиму чудилось, что снег скрипит под окнами. Никто к нам не прибежит. Но мать была уже во дворе и звала: — Дети, дети! И отец вышел за нею. И оба они увидели: по лесу бегут Старший и Младший, взявшись за руки. Родители бросились к ним навстречу. И когда все успокоились немного и вошли в дом, Старший взглянул на отца и ахнул от удивления. Седая борода отца темнела на глазах, и вот она стала совсем чёрной, как прежде. И отец помолодел от этого лет на десять. С горя люди седеют, а от радости седина исчезает, тает, как иней на солнце. Это, правда, бывает очень-очень редко, но всё-таки бывает. И с тех пор они жили счастливо. Правда, Старший говорил изредка брату: — Оставь меня в покое. Но сейчас же добавлял: — Не надолго оставь, минут на десять, пожалуйста. Очень прошу тебя. И Младший всегда слушался, потому что братья жили теперь дружно. |

| Автор: Chanda | Владимир Галкин Заветная поляна (Седой медведь-2) Сибирский сказ